市役所へ書類を送付する際、 封筒の宛名や書き方に迷ったことはありませんか?

公的機関への送付は、マナーや正確さが求められるため、 不安になる方も多いかもしれません。

この記事では、市役所宛に封筒を正しく書く方法をわかりやすく解説します。

これを読めば、誰でも安心して書類を送ることができます。

市役所に送る封筒の書き方

封筒の基本的なサイズと種類

市役所への郵送には、**A4用紙が折らずに入る「角形2号」**や、**三つ折りにした書類が収まる「長形3号」**などがよく使われます。

特に、重要な書類や折りたくない書類を送る際には角形2号がおすすめです。

一方、軽量でコンパクトな送付物であれば長形3号で十分な場合もあります。

送る書類の枚数や内容、重要度に応じてサイズを選びましょう。

また、封筒の材質にも注目し、厚手でしっかりしたものを選ぶと安心です。

封筒の書き方に必要な道具

以下の道具を用意しておくと、封筒の記載作業がスムーズに行えます:

- 黒のボールペンまたは万年筆(消えないインクを使用)

- 定規(文字をまっすぐに書くための補助)

- 市役所の公式サイトや住所録(正しい宛先情報の確認に便利)

- 切手(内容物の重さに応じて適切な料金を貼付)

- のりまたはテープ(封を閉じるため)

これらを準備しておくことで、書き損じや不備を防ぎ、効率よく封筒を完成させることができます。

封筒の選び方のポイント

- 書類のサイズにぴったり合った封筒を選ぶことが第一です。

- のり付きやセキュリティ機能付きの封筒を使うと、安全性が高まります。

- 色は白や薄いクリーム色など、公的な用途にふさわしい落ち着いた色味がおすすめです。

- 中身が透けて見えない加工(内側に模様がある等)を施した封筒を選ぶと、プライバシー保護の観点でも安心です。

宛名の書き方と敬称

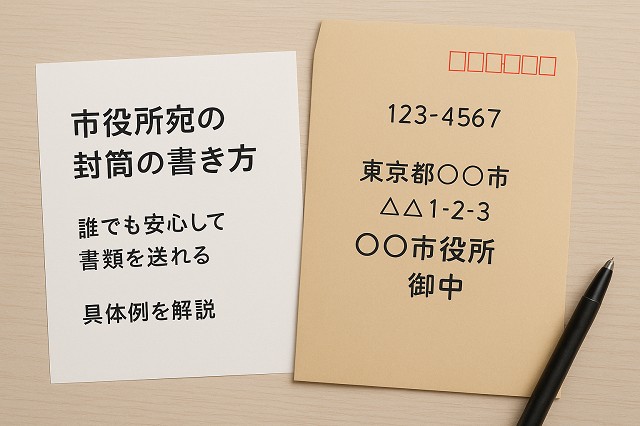

宛名書きの基本ルール

- 封筒の表面、中央やや右寄りに大きく宛名を書く

- 都道府県、市区町村、部署名を略さずに記載

- 市役所名の下に部署名を入れる場合は、改行して丁寧に書く

- 可能であれば楷書体のような読みやすい文字で記載する

記載例:

〒123-4567

○○県○○市○○町1-2-3

○○市役所 福祉課 御中書く位置や文字の大きさにも注意し、バランスよく配置することがポイントです。

敬称の使い分けと例

- 市役所や部署に送る場合:「御中」

- 特定の担当者に送る場合:「様」

使用例:

- ○○市役所 総務課 御中

- ○○市役所 ○○担当 様

「御中」と「様」は併用しないのがマナーです。

なお、役職がわかっている場合は、 「○○係長 様」などの表記も可能です。

役所に送る際の注意点

- 略称や通称を使わず、正式名称で記載

- 部署名や担当者名の最新情報を確認(市の公式サイトや電話確認が有効)

- 誤字脱字を避け、読みやすい文字で記入

- 封筒の向きや宛名の書き順に注意する

これらを守ることで、丁寧で信頼感のある印象を与えることができます。

住所の記載方法

自分の住所の書き方

封筒の裏面左下に自分の住所・氏名を記載します。

連絡先電話番号も記載しておくと安心です。

記載例:

〒987-6543

○○県○○市△△町4-5-6

氏名

電話番号:090-1234-5678横書き封筒では裏面の左下に、縦書き封筒では中央下部に配置するのが一般的です。

市役所の住所の書き方

封筒の表面、宛名の上に正確な住所を記入します。

丁目・番地まで省略せずに書くことが大切です。

記載例:

〒123-4567

○○県○○市○○町1-2-3

○○市役所 ○○課 御中部署が複数ある場合は、送付先を明確に指定するとより確実です。

郵便番号の記載方法

郵便番号は、住所の上部に**「〒」マークを付けて7桁**で記載します。

正しい郵便番号の記載は、配送の正確さと迅速さに大きく影響します。

また、差出人の郵便番号も封筒裏面に忘れずに記入しましょう。

横書きと縦書きの使い分け

横書きの利点と使い方

横書きは、現代日本で最も一般的に使用されている記述形式です。特にパソコンやスマートフォンで作成する文書では、横書きが標準となっており、誰にとっても読みやすく馴染みのあるスタイルです。

横書きの主な利点

-

英数字との相性が良く、自然に組み込める

-

視線の流れが左から右、上から下でスムーズ

-

ビジネス文書やメール、申請書などに最適

たとえば、ビジネスメール・申請書・取扱説明書・学校のレポートなど、実用性重視の文書はすべて横書きが基本です。数字や英語を交えた内容には特に適しています。

縦書きの利点と使い方

縦書きは、日本語本来の文の流れを活かす書き方で、特に格式や丁寧さを重視する場面に適しています。

縦書きが好まれる例

-

挨拶状やお礼状

-

結婚式や弔事などの案内状

-

小説・詩・和歌など文学作品

縦書きは読み手に落ち着きと丁寧さを印象づけることができます。和の雰囲気や伝統を感じさせる場面では、縦書きを選ぶことで文書の質が一段と高まります。

状況に応じた書き方の選定

横書きと縦書きの選択は、場面と相手に応じて決めることが重要です。

判断のポイント

-

申請書・ビジネス文書・報告書 → 横書き

-

挨拶状・案内状・手書きの手紙 → 縦書き

また、提出先がどの書式を希望しているかを事前に確認することも大切です。文書の目的・相手・内容に合った書き方を選ぶことが、読み手への配慮につながります。

添え状の必要性

添え状が必要な場合

添え状(カバーレター)は、文書の送付目的や同封内容を伝えるために必要なものです。ビジネスの場面や役所への提出などでは添え状があることで信頼感が高まります。

添え状が求められる場面

-

履歴書や職務経歴書の送付

-

証明書類や申請書の提出

-

契約書・資料などの郵送

添え状がないと、無機質な印象や不親切な印象を与えてしまうこともあります。送付相手に対して礼儀や配慮を示す手段として、添え状は非常に重要です。

添え状の書き方のポイント

基本構成は以下の通りです。

-

日付

-

宛名(部署名・担当者名)

-

差出人情報(住所・氏名)

-

本文(送付の目的・同封書類の内容)

-

結びの挨拶

文例の一部:

このたびは、〇〇の申請にあたり、以下の書類を送付いたします。ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

本文では、簡潔かつ丁寧に内容をまとめることが重要です。文が長くなりすぎないように気をつけながらも、誠意が伝わる言葉遣いを意識しましょう。

添え状のパターン

添え状には用途に応じた文面の違いがあります。

よくあるパターン

-

就職活動:履歴書・職務経歴書の送付

-

役所関係:証明書発行や各種手続きの申請

-

ビジネス取引:見積書や請求書、契約書の送付

テンプレートを活用しつつも、宛先や目的に合わせて個別調整することが信頼を得るポイントです。

返信用封筒の使用方法

返信用封筒の作成方法

返信用封筒は、相手が返答を送りやすいように事前に用意するもので、配慮のある送付マナーの一つです。

封筒の準備方法

-

長形3号などの定型封筒を使用

-

表に自分の住所・氏名を記入

-

切手を貼っておくのが基本(受取人払を除く)

返信用封筒があることで、相手は手間なく返信できる状態になります。ビジネスや行政手続きにおいて、信頼感を高める重要な要素となります。

返信用封筒に書く内容

返信用封筒には、以下の情報を正確に記載しましょう。

-

自分の郵便番号・住所・氏名

-

部署名や宛先名(必要に応じて)

-

切手の貼付(不要な場合を除く)

表面には、自分の住所氏名を中央に見やすく記入します。左上に差出人名、右上に切手を貼るのが基本です。

返信用封筒の注意点

返信用封筒を使う際は、以下の点に注意してください。

チェックリスト

-

切手の貼り忘れはないか

-

宛名・住所に間違いがないか

-

封筒が折れていないか、清潔か

-

サイズが返信書類に合っているか

相手が迷わず使える状態にしておくことが大切です。些細なミスでも相手の手間や負担になるため、細部にまで気を配りましょう。

郵送時の注意事項

郵便物の発送の基本

役所に提出する書類など、重要な文書を郵送する際には、発送方法をきちんと理解し、適切な手段を選ぶことが非常に重要です。

普通郵便はコストが安く手軽ですが、追跡機能がないため万が一の紛失に備えにくいというデメリットがあります。

一方、特定記録郵便や簡易書留は、料金が高くなりますが、配達履歴が残るため安心して利用できる手段です。

また、書類の重さによって料金が異なるため、郵便局で正確に計量してもらうことが大切です。

さらに、宛名や差出人情報は正確かつ丁寧に記入し、誤配や返送のトラブルを防ぎましょう。

封筒の封印と注意点

封筒に書類を入れるだけでなく、封の仕方にも配慮が必要です。

とくに役所への提出物では、のり付け後に「〆」マークを入れると、未開封であることを明示できるため好印象です。

内容物が厚い場合は、封筒が破れないように厚手の封筒を使用するか、補強テープで補強することも有効です。

封が甘い、破れやすいなどの状態では、途中で書類が紛失するリスクもあります。

重要な書類を安全に届けるためにも、封入作業は丁寧に行いましょう。

追跡可能な郵送方法

提出期限のある重要書類や個人情報を含む内容を送る際には、追跡可能な方法を選択することが安心・安全な対策になります。

たとえば、

-

レターパックプラス:全国一律料金、手渡し配達

-

簡易書留:配達証明付きで補償あり

-

特定記録郵便:配達記録は残るが受領印は不要

いずれも、インターネットで追跡できるため、配達状況の確認が可能です。

重要性や予算に応じて、最適な発送手段を選ぶことがトラブル回避につながります。

役所に提出する書類との関係

書類と封筒の関連性

役所に送付する書類は、公的な証明資料として扱われる重要文書です。

そのため、封筒や封入方法にも気を使いましょう。

A4用紙は三つ折りにせず、角形2号封筒などにそのまま封入するのが理想的です。

折り目がついた書類は、再利用や保管時に不都合となる場合があります。

また、安価な薄い封筒ではなく、厚手のしっかりしたものを選ぶことで、書類の信頼性も向上します。

第一印象で丁寧さが伝わるよう、外装にも気を配ることが大切です。

提出書類の記載事項

役所に提出する書類は、記載漏れや記入ミスがあると受理されず、再提出になるリスクがあります。

以下の項目は特に注意して確認しましょう:

-

氏名・住所・連絡先の正確な記載

-

申請日・対象期間・目的の明記

-

**捺印(認印または実印)**の有無の確認

また、「シャチハタ不可」と指定されている場合もあるため、正式な印鑑を使用しましょう。

公式サイトや配布資料を事前に確認し、記入漏れチェックを行うことがミス防止につながります。

書類の送付時のポイント

送付前には、クリアファイルに書類を入れて汚れや折れを防止しましょう。

とくに、長期保管される可能性がある書類の場合は、見た目の清潔さも重視されます。

また、添え状の同封は非常に有効です。

添え状には:

-

送付者の情報(氏名・住所・電話番号)

-

書類の名称や内容物の明細

-

送付日・目的・問い合わせ先

を記載することで、相手にとって内容を把握しやすくなり、確認の手間を省けます。

役所への手紙の書き方

手紙の基本構成

役所へ送る手紙は、形式と礼儀を重んじた構成が基本です。

「前文 → 主文 → 末文」の三部構成を意識しましょう。

例:

-

前文:「拝啓 春暖の候、貴庁ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」

-

主文:「さて、このたびは◯◯の件につき、以下の書類を送付いたします」

-

末文:「ご査収のほどよろしくお願い申し上げます。敬具」

丁寧でわかりやすい文面を心がけ、簡潔にまとめることが大切です。

応答が必要な場合の使い方

返信が必要な場合は、返信用封筒を同封することがマナーです。

封筒には、あらかじめ:

-

差出人の住所・氏名

-

必要な切手

-

封筒右上に**「返信用」**の記載

をしておくと、相手の負担を軽減できます。

また本文には、「ご多用のところ恐れ入りますが、同封の返信用封筒にてご返送いただけますと幸いです」といった丁寧な文言を添えることが信頼感につながります。

手紙の文面の工夫

文面を作成する際は、相手にとって分かりやすく、丁寧であることが第一です。

以下を意識するとよいでしょう:

-

一文を短く区切り、主語と述語を明確にする

-

難解な言い回しや専門用語を避ける

-

誤字脱字を必ず見直す

また、「何か不明な点がございましたら、下記までご連絡ください」と連絡先を明記することで、受け手が安心して対応できます。

まとめ

役所への郵送では、封筒の選び方、封入の丁寧さ、手紙の文面の工夫など、すべてにおいて信頼性と配慮が問われます。

とくに、追跡可能な郵送手段や添え状の同封は、手続きの円滑化に直結する重要なポイントです。

これらの基本を押さえることで、

行政とのやりとりをスムーズに進め、ミスやトラブルを未然に防ぐことができるのです。